データ分析スキルだけでは不十分な時代。真に価値あるデータサイエンティストになるために必要な「ビジネス視点」とそれを養う5つの読書習慣について、「データサイエンティスト」「マーケター」「コンサルタント」の3職種を経験した筆者が解説します。

本記事のターゲット

- 経営・現場を動かし成果を上げたいデータサイエンティスト

- データサイエンティストとは何なのか知りたい方

- 世の中のトレンドを掴みたいマーケター

- クライアント向けに提案資料を作成するコンサルタントメンバー

データサイエンティストの仕事内容とビジネススキルの関係

データサイエンティストの仕事内容は、単なるデータ分析にとどまりません。データサイエンティストは、経営戦略から施策実行までビジネス全体に関与し、データ分析技術を駆使して課題解決と成果創出をつなぐことが求められます。そのためには、以下のようなビジネススキルが不可欠です:

- ビジネス課題の本質理解力 – 表面的な課題ではなく、根本的な原因を特定できる力

- データストーリーテリング力 – 複雑な分析結果をわかりやすく伝え、意思決定を促す力

- ビジネスインパクト思考 – 分析が実際のビジネス成果にどうつながるかを考える力

- コミュニケーション力 – 技術者でもビジネス側でもない「通訳」としての役割を果たす力

- 戦略的思考力 – データから意味のある洞察を導き、企業戦略に活かす力

これらのビジネススキルを効率的に高める方法の一つが「読書」です。特に、分析技術だけでなく「ビジネスの文脈」を理解するために必要な読書習慣を身につけることが、市場価値の高いデータサイエンティストへの近道となります。

データサイエンティストが行うべき『5つの読書習慣』とは

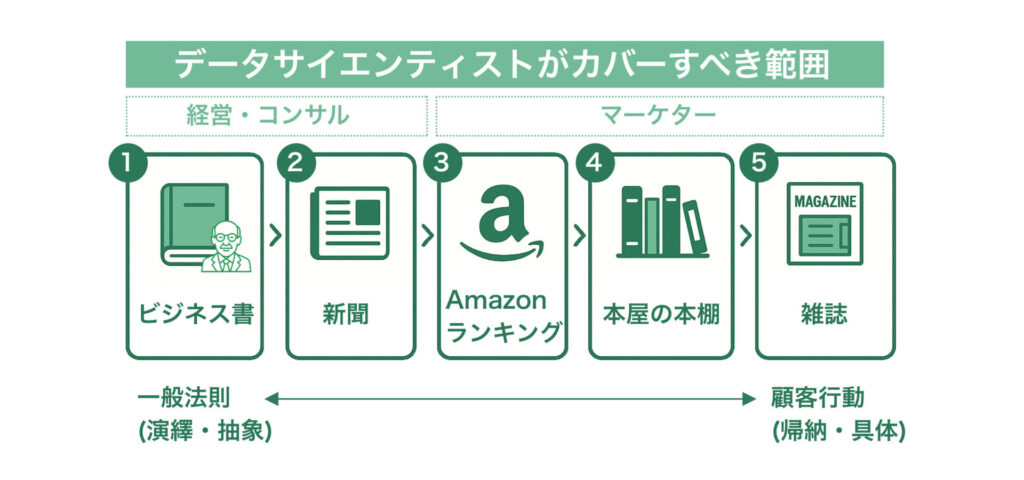

私が長年実践してきた「市場価値を高める5つの読書習慣」は、次の2つを目的の主軸においています。

- 一般法則を知る

- トレンド・お客様を知る

経営者が戦略策定する際に用いる一般法則は「①ビジネス書籍」「②新聞」、マーケターの顧客行動把握は「③Amazonランキング」「④本屋の本棚」「⑤雑誌」などで把握でき、これら全体をカバーする読書スタイルが「5つの読書習慣」になります。

以降では、それぞれの書籍の読み方について触れていきます。

一般法則を知る読書

① ビジネス書籍 – ビジネスの定石を知る

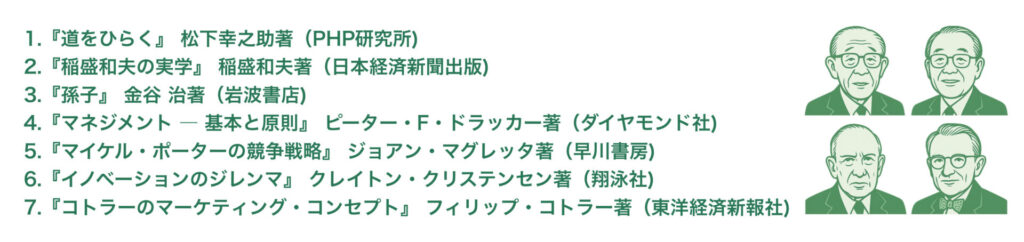

データサイエンティストが読むべき本の第一は、ビジネスの基本原則を学べる名著です。松下幸之助氏の経営哲学やドラッカーのSMARTフレームワークなど、これらは「ビジネスの公式」と言えるでしょう。

データサイエンティストの本=技術書を思い浮かべる方も多いかと思いますが、ビジネス名著も重要です。ビジネス名著を読まずにビジネス課題に取り組むことは、「公式を学ばずに算数のテストに臨む」ようなもの。経営者との会話において、このビジネスの定石とも言える知識がなく「ちゃぶ台返しな議論」になっている同僚を多く見てきました。「話についていけない」「ちゃぶ台返しな議論をしてしまった」とならないように、以下の書籍をはじめ、ビジネス名著には必ず目を通しましょう。

*名著を読んだ後に、ノウハウの詰まったビジネス書籍を沢山読むことをお勧めします。おすすめの書籍は別途記事で紹介します。

② 新聞 – マクロ視点を養う

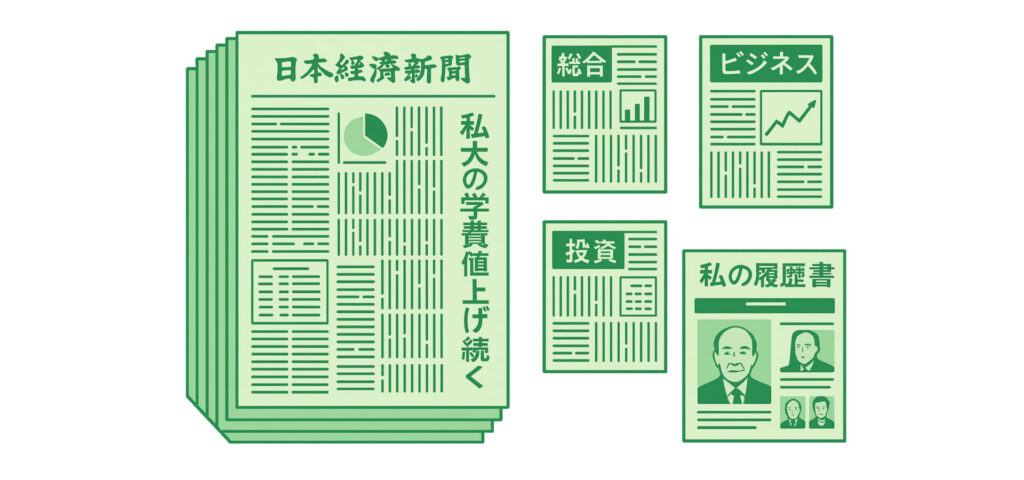

新聞社は多く存在しますが、全国紙かつビジネスに強みを持つ「日本経済新聞」[8]をお勧めします。

特に目を通すべきコンテンツは「朝刊」「私の履歴書」です。「朝刊を毎日こんな量読めない」と感じる方も多いかと思いますが、少なくとも「1面」「総合面」「ビジネス面」「投資面」のトップ記事は目を通すようにしましょう。

「私の履歴書」は日経電子版で過去分がアーカイブされており、業界の著名経営者の思考プロセスや経験を知ることができます。これらを通じて、業界・企業内における一般法則を把握することにつながります。

*具体的な日経の読み方については、また別途記事化します。

トレンド・お客様を知る読書

③ Amazonのランキング – 全国的需要を把握する

誰しも一度はAmazonで商品を購入したことがあるのではないでしょうか。2024年5月の月間調査[9]によるとAmazonの利用者は6,724万人。日本人の約半分がアクセスしている計算になり、うち書籍購入率が55.2%[10]と月間で日本人の約4分の1の行動が生まれる巨大モールであると言え、日本国内の潮流をつかむ上で非常に効果的です。

④ 本屋の本棚 – 先行・ローカルトレンドをキャッチ

意外だと感じた方も多いのではないでしょうか。しかし侮ること勿れ、書店の陳列は「トレンドの先取り」と「ローカルニーズの把握」に役立ちます。

書店も売上を上げるのに必死です。当然、新刊を含め売れる可能性の高い書籍は目のつきやすい店頭陳列や面陳列、POP促進します。書店に訪れ、目のつきやすい陳列箇所を確認して回ることで、世の中のトレンドを事前にざっくり把握することができるのです。

ローカルニーズもキャッチアップできますね。「豊田市の本屋に行くとトヨタ自動車や豊田章男会長の書籍が目立つ位置に陳列される」「アニメ化が決まった漫画が、地元本屋の店頭にPOP付きで陳列される」などを目にしたことがあります

私も週に1回は近くの書店に足を運び、地方のクライアント企業や友人と面会する際には話のネタにもなるため地元書店をチェックすることも多いです。

書店はトレンドの宝庫です、皆さんもぜひ足を運んでみてください!

⑤ 雑誌 – 顧客目線を養うツール

お客様に刺さる施策を立案する上で最も重要なのは、「自分の目をお客様の目に近づけること」です。その手っ取り早い方法の一つが、施策対象となる顧客層の目に触れる雑誌を読むことで、彼らの課題やニーズを深く理解することです。

例えば主婦層向け商品開発では「オレンジページ」「レタスクラブ」「LDK」などを読み込むことで、顧客環境への理解が深まります。これらの雑誌には、ターゲットが抱える課題(ex. 料理は物価高騰を受け「時短」「まとめ買い」、子供は「入学式シーズンで忙しい」)と、その解決を目指す競合商品のPRも多数掲載されており、効果的な施策立案に直結します。

USJの再建を果たした森岡毅氏も自身の著書[11]で、代表制のある典型的な消費者のやっていることを徹底的にやってみる(憑依する)ことが大事と言及しています。どれだけお客様に近づけるかが重要であるかが分かります。

私は「Kindle Unlimited」を契約し、雑誌をまとめて購読するようにしています。月額980円ほどですが、施策立案がスムーズに実施できタイパの良くする買い物だと感じています。「Kindle Unlimited」のおすすめの使い方についてもまた別途記事投稿できればと思います。

最後に

本記事では、経営から施策実施に至るビジネス全般に強く関与するデータサイエンティストだからこそ必要な5つの読書「①ビジネス書籍」「②新聞」「③Amazonランキング」「④本屋の本棚」「⑤雑誌」について紹介しました。

人類は先人の知恵を借りて進化してきました。データサイエンティストの読書も同様です。この5つの読書習慣を実践し、そこに自分の独自性を加えることで、具体と抽象の行き来ができる高い市場価値を持つデータサイエンティストになれることでしょう。

参考文献

[1] 「道をひらく」 松下幸之助著(PHP研究所)

[2] 「稲盛和夫の実学」 稲盛和夫著(日本経済新聞出版)

[3] 「孫子」 金谷 治著(岩波書店)

[4] 「マネジメント ― 基本と原則」 ピーター・F・ドラッカー著(ダイヤモンド社)

[5] 「マイケル・ポーターの競争戦略」 ジョアン・マグレッタ著(早川書房)

[6] 「イノベーションのジレンマ」クレイトン・クリステンセン著(翔泳社)

[7] 「コトラーのマーケティング・コンセプト」 フィリップ・コトラー著(東洋経済新報社)

[8] 「日経電子版」(https://www.nikkei.com/)

[9] 「ニールセン、デジタルコンテンツ視聴率のMonthly Totalレポートによる オンラインモールジャンルの利用状況を発表」(https://www.netratings.co.jp/news_release/2024/07/Newsrelease20240725.html)

[10] 「Amazonの利用に関する調査結果」(https://research.nttcoms.com/database/data/002069/)

[11] 「確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか」 森岡毅・今西 聖貴著 (ダイヤモンド社)